https://apph5.cloudgx.cn/article/sync1895418877804728320

近日,廣西大學黨委常委、副校長,廣西大學雙碳科學與技術研究院院長,同濟大學長聘教授肖建莊攜手來自不同國家和機構的頂尖學者,以廣西大學作為通訊單位,在國際頂級學術期刊《Nature》發表評論性文章 “How to make concrete sustainable”,為建筑關鍵材料的綠色可持續發展提供了清晰的科學依據和技術路線圖,引發廣泛關注。

文章核心貢獻

混凝土作為全球用量僅次于水的建筑材料,其生產過程中二氧化碳排放量占全球總排放量的8% ,而傳統減排技術存在成本高、效率低、技術難等瓶頸。

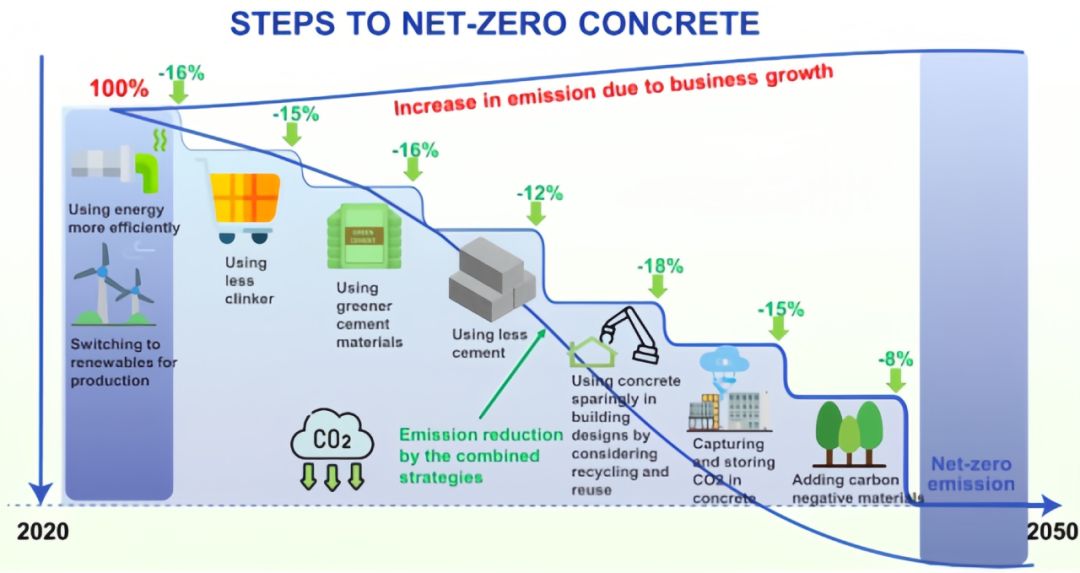

研究團隊通過深入分析,制定了一系列涵蓋材料設計、生產工藝直至建筑全生命周期的創新策略,包括采用低碳水泥、再生混凝土、工業廢料再利用、生物基負碳材料、碳捕獲與封存(CCS)等技術以及智能化施工管理。通過這些方法,建筑關鍵材料有望在未來實現碳中和目標。

文章著重指出,凈零混凝土的目標不僅限于實現零碳排放,還包括降低能源與資源的消耗。為了實現建筑行業的低碳可持續發展,未來的政策制定與實踐操作必須采納這種全面性的方法。文章還特別指出了跨學科合作和技術創新的重要性,為全球建筑行業的綠色低碳轉型提供了科學依據和實踐指導。

《Nature》文章截圖

零碳混凝土技術路線圖

文章對全球碳中和的深遠意義

實現混凝土生產的凈零排放不僅是建筑行業面臨的重大挑戰,也是全球實現碳中和目標不可或缺的重要組成部分。這篇評論性文章的發表,為全球建筑行業提供了切實可行的解決方案。

在推動行業綠色轉型方面:文章中提出的技術路線圖為建筑行業提供了明確的減排路徑,有助于加速行業向綠色、低碳方向轉型。

在促進資源高效利用方面:通過工業及生物質廢料再利用和循環經濟模式,為減少資源浪費、提高材料利用效率提供了新思路。

在助力全球氣候目標方面:建筑行業的減排對實現《巴黎協定》的全球氣候目標至關重要,這篇文章為全球碳中和提供了重要路徑。

在引領交叉學科創新方面:文章強調了材料科學、環境工程、結構工程、管理科學等多學科的協同創新,為未來研究初步指明了方向。